2025年10月23日至24日,由中国交通运输协会主办的“第三届中国数智交通创新发展大会”在四川成都隆重召开。10月24日下午,在“铁路数字化转型创新发展论坛”上,北京和利时系统工程有限公司(以下简称:北和公司)正式发布“道岔综合监测及智能诊断系统”新产品。中国交通运输协会副会长、国家铁路局设备监督管理司原司长褚飞跃,中国交通运输协会副会长、新技术促进分会会长、国家能源投资集团原总经济师贾晋中,重庆铁路投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事李智刚,北京和利时系统工程有限公司副总裁兼总工程师汪小亮共同出席发布仪式。

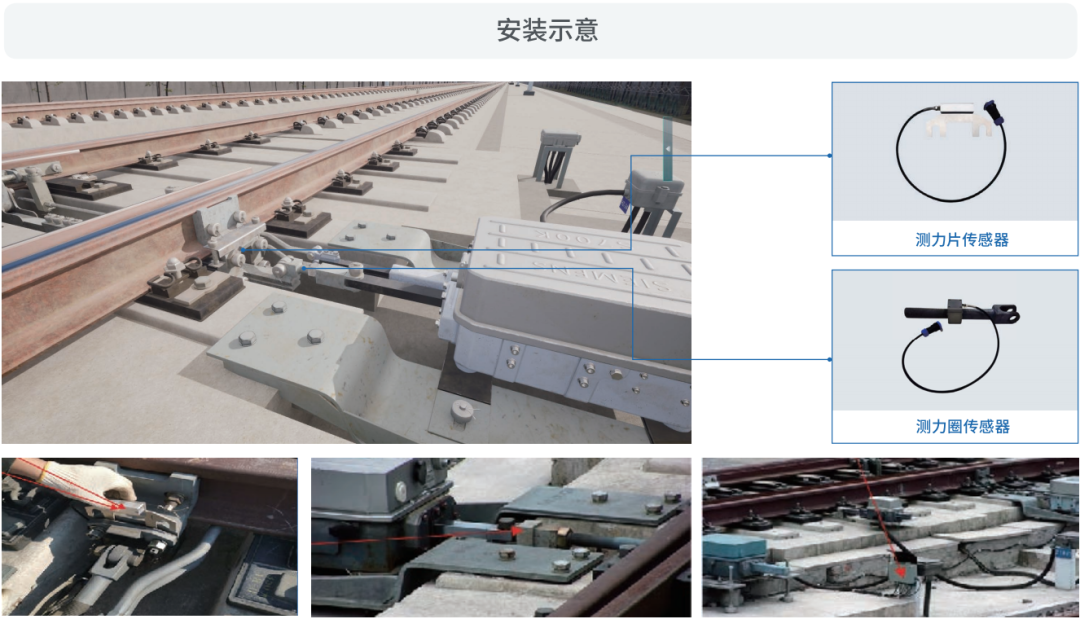

道岔综合监测及智能诊断系统构建了一套集监测、分析与预警于一体的全流程运维体系。该系统在道岔关键部位部署了多种高精度智能传感器,轨旁采集设备主要包括测力片传感器、测力圈传感器及采集分机。同时系统还可接入外部系统数据。

智能感知+AI诊断,构建道岔健康管理新范式

道岔综合监测及智能诊断系统深度融合智能传感、边缘计算与人工智能技术,在道岔关键部位部署测力片、测力圈、振动传感器等多类高精度感知设备,实时采集转换阻力、密贴力、电流、振动、温度等多维参数。系统还可接入既有缺口监测、工况监测等外部系统数据,形成全覆盖、高精度的数据感知网络。

依托道岔大模型、专家知识库与边缘计算节点,系统实现对原始数据的即时预处理与深度挖掘分析,不仅能精准定位故障并评估严重程度,更能基于历史数据与生命周期模型,预测未来7天内设备健康状态,自动生成健康报告与维修方案,推动运维模式从“计划修”向“状态修”转型升级。该系统具备五大核心优势,全面提升道岔运维的精准性、安全性与实用性。

AI智能诊断,提升诊断精准度:系统深度监测道岔转换全过程,基于大模型与专家规则库对测力曲线进行精准量化分析,预警故障并量化其严重程度,将诊断定位至最小可维护单元,实时提供具体维修指导。

故障预测+健康评估,提供预防决策支持:系统通过内置道岔转换评估模型、静态评估模型以及劣化预测模型,实时掌握道岔健康度,主动预警未来7日内的故障风险,并生成针对性维修方案。

高精度参数采集准确还原,保证可靠性高:采用全面的抗干扰软硬件过滤技术,准确还原真实设备受力表现参数,为故障预警与诊断提供精准数据支撑。

外置式参数采集,提升安全性及可维护性:不改变道岔本身结构,实现设备脱落、松动和故障数据采集及监测,保障运营安全。

系统适用性广,施工安装便捷:系统适配S700K、ZDJ9、ZYJ7等主流转辙机,可直接安装于动作杆螺杆,并可对现有外锁闭框密贴调整片进行直接替换,工程实施简便高效。

多场景落地见效,故障预警精准可控

系统已在上海、杭州、南京、合肥等多个站段成功部署,覆盖1500余个道岔牵引点,展现出卓越的工程实用价值。

早期故障有效识别:通过连续监测转换阻力曲线,系统有效识别道岔扳动不解锁等潜在故障。例如在某站道岔监测中,系统通过4天内阻力峰值从2059牛上升至6800牛的异常趋势,提前预警故障风险,避免运营中断。

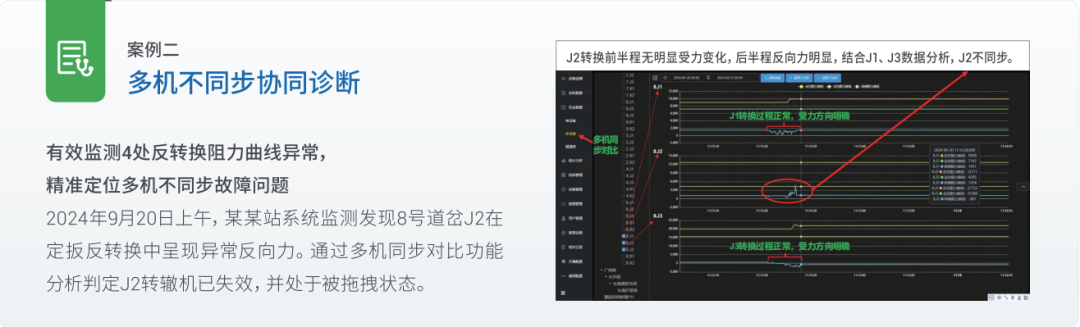

多机不同步协同诊断:系统支持多牵引点同步对比分析,精准定位多机不同步问题。如在某站8号道岔监测中,通过分析J2转辙机反向力异常,判定其处于被拖拽状态,实现精准诊断与协同处置。

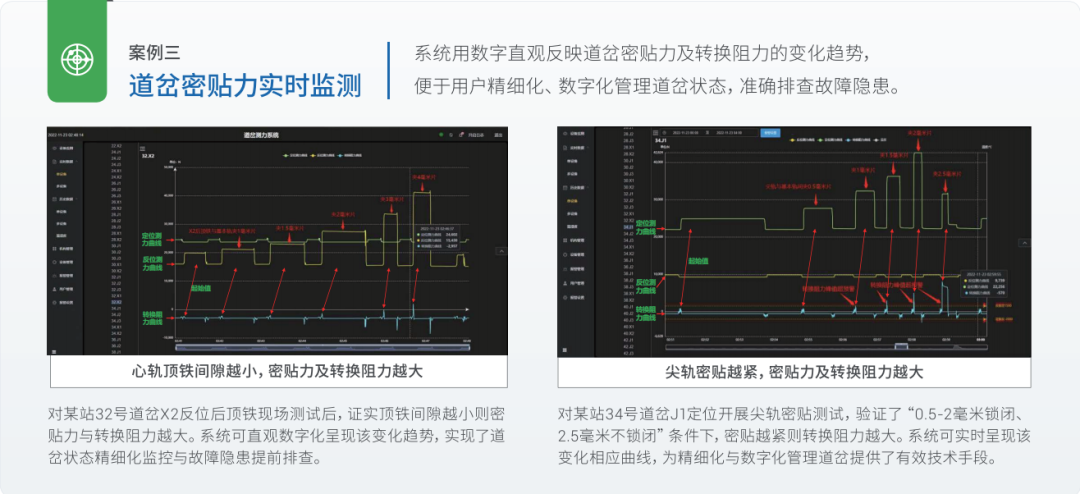

密贴力数字化管理:系统实时监测密贴力与转换阻力的变化趋势,直观呈现尖轨与心轨的密贴状态,助力用户实现精细化、数字化运维,准确排查故障隐患。

技术突破引领运维模式变革

在该分论坛上,北和公司智能检修产品部经理兼国铁智能运维产品总监赖化凤发表了《数据驱动下道岔状态智能诊断评估的技术突破与实践应用》主题演讲。演讲系统展示了和利时近年来在智能感知、数据融合与算法建模等方面的技术突破。具体有如下三个方面:

通过基于多维传感数据与边缘计算融合的实时采集架构,构建道岔运行状态数字模型;

创新引入小样本学习与神经网络算法,解决故障样本稀缺与状态演化复杂难题;

实现早期故障精准识别与剩余寿命预测,推动运维模式由“计划修”向“状态修”转型。

此次分享,条理化呈现了北和公司在智能运维领域从技术攻坚到实践应用的扎实进展。以此为基石,和利时将持续深化数据驱动理念,携手行业伙伴,加速推进运维模式的智能化变革,为轨道交通产业的高质量发展与高水平安全筑牢根基。

展望未来,和利时将继续以“聚焦核心技术,坚持自主创新”为指引,深化智能运维产品研发与生态共建,助力我国轨道交通实现更安全、更高效、更智能的高质量发展,为“交通强国”战略贡献智慧与力量。